- Пермский край

- Обновлено в 11:23

Подведены итоги экспедиции Русского географического общества на Верхнюю Колву

В Перми подвели итоги экспедиции Русского географического общества на Верхнюю Колву. В составе экспедиции географы, экологи, биологи, геологи, историки, социологи. Цель - оценить потенциал этих мест для последующего возрождения.

Лекала для обуви — это только один артефакт, обнаруженный учеными на севере края во время экспедиции Русского географического общества на Верхней Колве.

Лада Быкова сейчас разбирает этнографические находки, но зачастую открытием здесь становился даже сам факт наличия людей в давно заброшенной деревне.

Лада Быкова, студентка ПГНИУ: "Мы шли в деревню, мы не знали, встретим мы там людей или не встретим, только по слухам, кто где что сказал».

В находках легко проследить специфику этих мест. Вот чемодан с рясой священника, который, по всей видимости, был еще и старообрядцем, или журнал начальника отряда колонии из совсем недавнего прошлого.

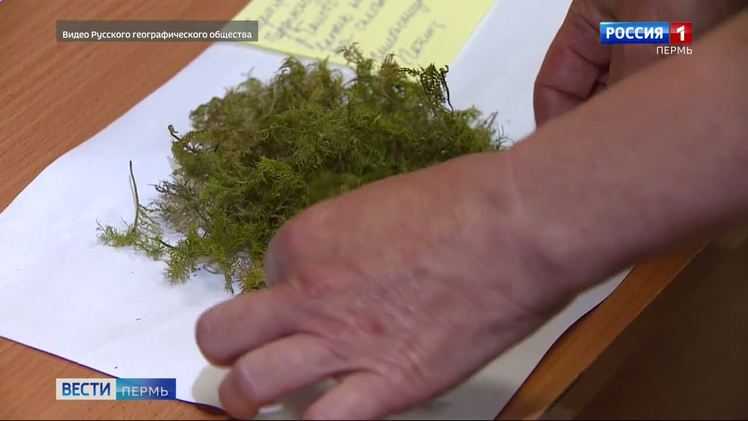

Биологи на севере края обнаружили 72 вида птиц, среди них редкие дубовник, скопа и большая выпь. Из растений — краснокнижные венерин башмачок, хаммарбия болотная, мякотница однолистная. Пробы мха взяли для определения чистоты воздуха.

Евгения Гатина, член РГО, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ: "Затем будет пробоподготовка в объединенном институте ядерных исследований в Дубне и анализ на содержание потенциально токсичных элементов».

Геологи уже готовятся исследовать собранные пробы горных пород на масспектрометре. Прибор позволяет с достоверной точностью обнаружить 51 элемент таблицы Менделеева.

Алексей Пузик, старший преподаватель кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ: "Мы узнаем о составе породы в первую очередь для того, чтобы определить ее генетику и прогнозируем рудоносность этой породы».

Географы, экологи, биологи, геологи, историки, социологи — профессиональные ученые на этот раз работали вместе, это и называется комплексное изучение территории. Все для того, чтобы оценить потенциал этого места и создать новый туристко-экспедиционный маршрут.

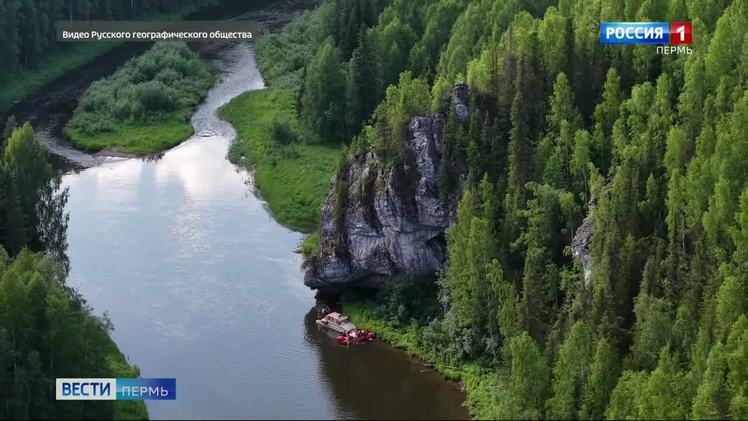

Светлана Мышлявцева, доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ: "Мы посмотрели и оценили берега на предмет организации стоянок — это первое. Второе, мы посмотрели места туристского интереса, которые на Колве встречаются не так уж и редко».

При это ученые уверены, что по по настоящему массовым туристическим маршрутом Колва не станет никогда и дело здесь не только в географической удаленности, но и биологическом разнообразии, в чем на себе успели убедиться члены экспедиции. Сейчас, в середине июля, без накомарника там лучше не появляться, все из-за обилия разнообразного гнуса и мошкары.

10 дней, маршрут более 180 километров, отчасти он повторяет путь Эрнста Гофмана, с которого 170 лет назад началось экспедиционная работа Русского географического общества. И последние комплексные исследования должны стать частью большого проекта «Реки РГО».

Андрей Зайцев, председатель Пермского краевого отделения РГО, декан географического факультета ПГНИУ: "Оно дает нам более комплексное понимание, как можно использовать эту территорию. Когда люди достаточно узких профессий естественно- научных направлений, поставляли информацию для такого узла, который бы обрабатывал информацию и будет готовить обоснование турмаршрута - такого, пожалуй, не было».

На сегодня подвели пока самые предварительные итоги экспедиции. Впереди много месяцев исследовательской работы. Но уже к сентябрю для школьников будет подготовлена интерактивная выставка.